浦东机场奉贤区的接待点上,一群身穿防护服的“大白”中,有一个90后的小伙子,瞒着父母,推迟婚期,守住沪门。

中国经济导报、中国发展网记者鲍筱兰 通讯员杨珺3月16日上海电 在上海浦东机场T2航站楼奉贤区的接待点上,一群身穿防护服的“大白”中,有一个来自内蒙古呼伦贝尔的90后小伙子,一场疫情,让他和作为医生的未婚妻推迟了原定的婚期,却也让他们作为守住入“沪”者,更快地融入到了这座城市。

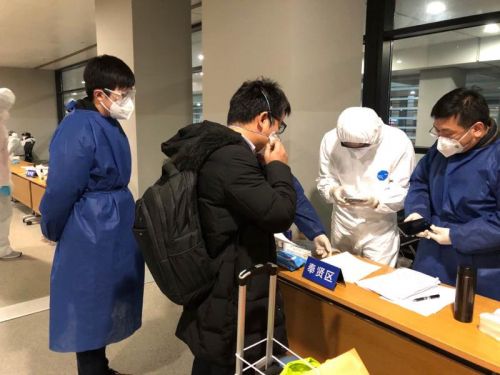

据悉,他们从3月6日起,上海市16个区驻点人员开始进驻浦东、虹桥两大机场,24小时不间断值守。机场设立专门的人员集散点,对于原计划搭乘公共交通的需要居家隔离健康观察的入境人员,一律由各区安排专车、专人集中接送,严格落实14天居家隔离健康观察。

他们在机场接待返回奉贤的回国人员。

90后的小伙子陈佳斌,便是驻点人员之一,是奉贤区南桥镇的储备干部,隶属于上海南桥股权投资有限公司。未婚妻郑明岳和他是高中同学,目前是上海市第六人民医院针灸推拿科的医生。因为两人的户口均不在上海,原本打算2月份回老家领证,顺便商量一下婚礼的事宜。结果,过年的时候疫情来了,身为医生的未婚妻正好赶上值班,俩人的领证计划就此搁浅了。待疫情稍微好点,小陈又作为机场接待点的志愿者,成为了奉贤的“守门员”。

必须为社区把好这道关

小陈说,目前他们的值12小时,休48小时,5班倒,比如今天他就是晚班,从晚上9:00时一直要到第二天早上早9:00时。对于小陈来说,第一天上岗让他记忆犹新,“上午接到上岗通知,中午就过来帮忙了,也没什么心理准备,设施设备等安排都没有到位,衣服也只有隔离服。”就在这样简陋的防护下,他们开始的第一天的值守,下午2点,他们就接到了第一个从法兰克福返回奉贤的回国人员,“刚开始还有点怵,看到来人的状态还好,就放心多了”。后面几天,随着各种设施到位,不但有了桌椅、防护服、隔离板,晚上还有毛毯,小陈也渐渐把这当成是一项普通的工作了。

陈佳斌在机场设立的的人员集散点。

“虽然机场执行政策还是非常严格的,红、黄、绿三种标签分得非常清晰。”对于机场的工作小陈赞不绝口,但即便是这样,他们还是会不厌其烦地对接到的回国人员问个底朝天:最近14天内到过哪些地区?中转地在哪里?同行的有没有重点区域国家的人?目前的身体状况如何?机上有没有发烧咳嗽的人?因为“我们必须把好这一道关,不给社区造成影响”,这是这位90后团员青年这几天来心中一直绷紧着的那根弦。

未婚妻支持但家人不知

推迟了婚期,这对未婚夫妻一个值守在机场,一个值守在医院,从小陈踏入机场那天起,他们就没有再见过面,每天只能通过微信视频通话。对于做机场志愿者,未婚妻小郑是全力支持的。她还笑称,如果有机会,她也想作为守护志愿者来机场,这样他们就有机会见面了。虽然说得轻松,作为医生的小郑,每天的通话中还是流露出了不少担心,反复叮嘱小陈要做好防护,注意自己的安全。而两人身在内蒙古的家人都不知道小陈去了机场一线当志愿者,家里人只知道他在社区。“说多了他们反而会担心,所以干脆就不说了”,两人约定这事就瞒着父母了。

机场接待点的志愿者们,成为了奉贤的“守门员”。

苦中作乐期待疫情过去

做“大白”的日子什么时候最苦?小陈说:“值夜班的时候,看着各个区的战友们坚守在自己的岗位上,感觉大家都很辛苦,最近回国的人越来越多,给国内的防疫压力挺大的,但能守护住上海的第一道防线,还是值得的!”而说起值班时的趣事,这个90后的青年就显出了年轻人活泼的一面,每天发挥想象力在防护服上写字是他和战友们最大的乐趣,“刚开始我们中规中矩地写着‘奉贤加油’什么的,结果看到别的区的写着什么吃的、‘无敌美少女’之类的,我们就打开了另一扇大门,也算是苦中作乐吧”。为防止交叉感染,小陈回奉贤后也只能在固定地点隔离,他说,镇里的后勤保障还是挺到位的,隔离点什么也不缺,就是期盼着疫情结束后能出去玩,烧烤火锅小笼包,尝尝上海的各种美食。最重要的,还是希望下半年能把婚礼办了,“在上海安家、落户,我们都是新上海人,要为守住这个家贡献一份力量。”

京公网安备 11010202009593号

| 新闻信息服务许可证编号:10120230001

| 新闻监督电话:010-63691558

京公网安备 11010202009593号

| 新闻信息服务许可证编号:10120230001

| 新闻监督电话:010-63691558