我是从温泉大道进入浙江金华武义的,然后穿过整个武义城,从北到南进入泉溪镇,这个镇相传有百泉,之后几度改名才叫泉溪。车子进入泉溪后公路就显得有些拥挤,与我们同行的都是大卡车,他们吱吱呀呀满载着货物,行色匆匆。公路两边都是各色的厂房。我们拐入小路,即使在只有一辆车可以通行的乡道上,一种叫单排座的小货车总是与你不期而遇,他们熟练地与你会车,不急不躁,同样他们的车上也装载着货物。

泉溪镇是浙江省金华市武义县的工业大镇。当我们的车来到清溪口水库时,就是这样短短的两公里的车程,我们仿佛穿越了喧嚣的红尘突然来到山清水秀的人间仙境。这条不知名的泄洪渠,水流不急,水草茂盛,岸边的垂柳滴翠,有风从山上吹来,瞬间唤醒你,我们是在江南。

乡村的水田似乎离工业区不远,乡村的出租屋似乎对打工者不陌生。这是我第一次踏入项店村时的感受,我非常熟悉这样的场景,在我的故乡,武义相隔不远的永康。一边是水田,一边是机器轰鸣的小作坊。从项店村的水稻田穿过,我们就开始进入白革村的爬坡。

车到山脚,才知道海拔400米,也有其陡峭的一面。盘山公路顺着山势蜿蜒而上,路边的竹林像一排排的战士,它们欢腾地守护着这座叫华山的山脉,也守护着一个古老的村庄。

宛如世外桃源般的古村——武义县泉溪镇白革村。它就静静地坐落在永康、缙云、武义三县交界的状元峰的山腰处,仿佛一位大德的高僧,守着八百多年的故事,等着你从山外来,来到它的怀抱里细细聆听。

走进白革村,呼应你的便是村口那三株有八百年的南方红豆杉和五株存活了五百多年的枫香树。它们宽大的树干,除了阻挡风雨,也向我们展示人间的美好。粗壮的枝干、繁茂的枝叶,它们就是山村的灵魂。

我第一次与一棵古树对峙,就是被视为“植物活化石”的红豆杉,它是第四纪冰川纪遗存的古老树种。很幸运在白革村这样的红豆杉有十棵之多。村里还有众多百年以上的古树,如枫香、钩栗、泡桐等。它们错落分布,形成了一座天然的古木生态园林。有人说,一棵古树就是一部历史。这么多的历史片段,我有机会一一借读。

入驻白革村后,我经常约一些好友来山上夜坐,坐在散发清香的红豆杉树下。红豆杉到秋天就会长出果子,红红的细小的。春天,它也会开出我们肉眼看不到的花朵。

奇迹总是留给有心人,有一个春天的夜晚,我跟诗人雪鹰坐在树下聊天,突然我感觉脖子上有细微的雨滴。用手一摸摸到一把的小花籽。雪鹰说,可能是红豆杉的花粉。第二天一早,我就问村民阿亮。阿亮说,小时候他们每逢春天都会在古红豆杉树下铺满草席,接从天上飘落的仙籽。收集起来后就晒干当茶泡着喝。他父亲八十有二了,还孔武有力,每天种菜刨地忙得不亦乐乎。

这些古树不仅是自然的馈赠,更是白革村历史的代言者。好多朋友上山来就会问,为什么叫白革?白白革命,显然不是。或许就是因为有这样的误解,白革村也曾经被多次改名。

据记载,白革村的名称源于朱氏始祖朱黻迁居此地时,因用“革盘”(罗盘)测风水方位却未付酬劳,故称“白革”。明代嘉靖《武义县志》地图已标注“白革山”“白革岭”,可见该村历史久远。而我则更倾向于这样的说法,这里是风水宝地,你即使拿出罗盘来,也是白白浪费功夫罢了。

漫步在白革村的石板路上,绕不过去的是白革村的历史。

村内保存着建于明末清初的“朱氏宗祠”,这座宗祠是朱氏家族几代人不懈的努力才修建起来的。应该是完工于清代康熙年间。建筑规格高大,有皇帝敇封的门头,宗祠内的柱子都需要成人合抱,雕梁画栋,很是气派。这份来自皇家的荣耀跟朱氏家族的名人有关。

清康熙年间,朱氏家族出了一位名人叫朱若功。他自幼勤奋好学,心怀壮志,从白革出发,通过华山旁的山坳口,踏上求学之路。康熙三十八年(1699年),朱若功考取浙江乡试举人第二名,名震乡里 ;康熙四十八年(1709年),他高中第三甲进士,与一甲状元赵熊诏、榜眼戴名世、探花缪沅同榜题名,为武义这片土地带来了久久的荣耀。此后,年届52岁的朱若功赴云南昆明任知县,又在呈贡任职三载,为官清廉,勤勉耿直,爱民如子,深得当地民众爱戴,政绩斐然,留下“民之父母”的口碑。

晚年归乡的他,心系家乡,兴修水利、重教育人,将祖辈恪守的“忠孝礼德义”传承给一代又一代的子孙。他死后皇帝敕封为许国公。后人为了完成他的遗愿,将他安葬在明招山。

朱若功是朱氏家族的荣耀,也是白革村的荣耀,他的故事一直在白革的群山里流传。他发现的“白革十景”,至今仍为武义人津津乐道。

华山山脉是白革村的屏障,也是白革水库的蓄水池。千亩的竹林是天然的过滤网,这些从山上下来的纯净水,到白革村后一分为二,一路到了清溪口水库,一路浇灌白革山下的千亩良田。流动是水的生命,水一旦停止流动,就成了生命的废墟。

我第一次来白革,当我穿过古老的城门时,在它的左侧感受到红豆杉的威武庞大,需四人合抱,让人肃然起敬。在它的右侧见到了小巧威严的禹王庙。站立的禹王像一副随时准备征战的模样。

我曾经纳闷了好长一段时间,白革村为什么要供奉禹王?问了很多人,一直没有找到答案。后来细翻了禹王的历史才解开谜团。一座山神庙的出现,与一座村庄的灵魂有关。身居半山腰的白革村,其更远的年代,肯定在某个山洪暴发的时刻,家毁村亡。治水的大禹是百姓心中的神,在自己的朱姓宗祠旁修建保护神,一切都在情理之中。

是这个禹王庇护了红豆杉的茁壮成长,还是红豆杉帮助禹王渡过了一场场的洪水。我们停留在古老的村庄时,总会对一些历史痕迹进行考量。在一座山上,我们习惯眺望,这是对大自然的敬畏也是对生命续写的赞美。

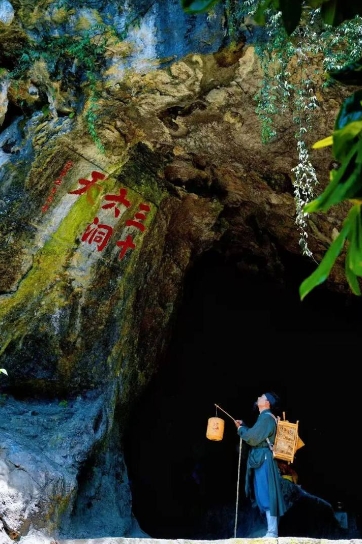

在白革村的十大景观中,还有一段与东晋高僧支遁相关的神秘传说。明嘉靖《武义县志》载:“白革山在县南四十里。近山半里间,有二石夹道若门,历此曲折径始至山岩中,有一石突出若莲座,昔异人支大士居之,名大士庵。

这个大士庵是尼姑庵,武义婚后不育或没有得男丁的善男信女,都喜欢来庵里求拜。香火一直很旺。寺庙虽然规模很小,仅一岩石洞穴,但香火鼎盛。有历史且有神奇的故事,仍让我遐想连篇。

支大士何许人也?没有定论。支遁是有据可查的东晋时期著名的僧人、佛学家,他精通佛学与玄学。相传他曾帮助武义百姓求雨,后隐居白华岩石室中,被武义当地百姓尊称为“小观音”。大士庵的幸存,为白革古村蒙上了一层神秘的宗教色彩,也让这片土地多了几分超脱尘世的韵味。

除了朱氏宗祠和景观,白革古村还留存着丰富的民俗活动。

村里的朱书记向我描述:在他们小的时候,每逢春节或元宵。“大头和尚”的民俗活动,便会在村里热闹上演。一群戴着光头面具、身着奇装异服的村民穿行村中,他们的表演诙谐有趣,洋溢着浓郁的生活气息。村民们通过扮演大头和尚,祈愿来年风调雨顺、国泰民安。这些传统民俗活动不仅是白革古村独特的文化符号,更是村民们情感的寄托与传承。

白革古村脚的古窑址至今还在,那满山叠堆的破碎的旧陶片,在阳光下在竹林摇曳的微风里无声地闪烁着昔日的辉煌。这里的制陶业颇具规模,烧制的陶器不仅满足本地的需求,还远销周边地区。

在新时代,白革村以崭新的姿态,积极推进现代化建设,在基础设施、环境整治、产业发展和文化建设等方面都进行了有益的探索。如今的白革村,在历史与现代的交融中焕发出新的生机。

千亩竹海环绕村庄,点燃了一片绿色的海洋,微风拂过,流动的音符奏响一首首自然的乐章;五公里的竹林环山道路,开启了竹海观光神游的通道,多少游客可“醉入”竹林美景;“农家乐”悄然兴起,游客们在这里可以品尝到白革的白鹅家宴,体验乡村生活的质朴与宁静。(吕煊)

京公网安备 11010202009593号

| 新闻信息服务许可证编号:10120230001

| 新闻监督电话:010-63691558

京公网安备 11010202009593号

| 新闻信息服务许可证编号:10120230001

| 新闻监督电话:010-63691558