“以前治个小毛病要往三甲医院跑,排队大半天、路上来回两小时;现在社区医院就能看专科,医生熟、离家近,连手术都能在家门口做。”这是不少上海居民的就医新体验。

近年来,上海不断强化基层卫生在“顶天、强腰、立地”三级卫生体系中的作用,精准切中常见的民众健康痛点,大力推进社区康复中心、护理中心、健康管理中心、标准化口腔诊室、门诊小手术和中医巡诊站点等建设,涌现出一批有特色、有实力、有人气,触手可及的“宝藏门诊”,社区医疗已被看见、被认可。目前本市常住居民社区门诊占比近四成,有力推动了分级诊疗。

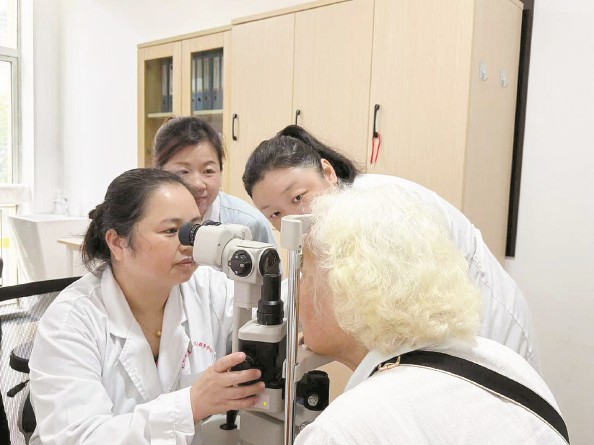

虹桥陈阿姨:“我的眼底病、小孩的近视,社区一站式管好了。”

我今年70多岁,有糖尿病,以前查眼底要去市区大医院,早上6点出门,路上1小时,排队2小时,查完到家都中午了。后来,我听说虹桥街道社区卫生服务中心和市眼病防治中心合作,社区能查眼底,我抱着试试的心态去了,没想到一去就离不开了。

现在我每月来社区测血糖,顺带查眼底,机器和大医院一模一样。我跟社区医生提到孙子近视了,他们说“市眼防中心的专家每月都来坐诊”,放学后把孩子带过来,专家看完直接建档做近视干预,连复查都在社区,真省心。

我看着社区眼科越来越专业:医生们定期去大医院进修,有AI帮忙查疑难病例。今年还建了手术室,说以后睑板腺囊肿这种小手术都能在社区做。到现在,我自己的眼底病没加重过——眼睛的事不用跑远,家门口就够了。

2021年6月,虹桥街道社区卫生服务中心与上海市眼病防治中心合作共建,探索眼健康管理长宁模式。四年来,这一合作持续深化:建立“上修下沉”社区人才培养机制;实现从儿童青少年近视防控干预到职业人群的干眼防治,从老年人白内障筛查到今年建成百级层流手术室……“我们是真正把防、治、康一体化服务延伸到居民身边。”长宁区虹桥街道社区卫生服务中心主任王永鹏介绍。

在区卫健委的大力支持下,社区“装备”也得到了同步升级,通过VIMC智能化建设,依托人工智能技术发现疑难病例,还能够及时转诊。目前,双方正在共同探索社区适宜开展的眼科手术病种及“社区筛查—精准转诊—术后回社区康复”的双循环管理模式。

南桥金先生:“心梗手术后我不敢走路,社区康复让我重新迈开腿。”

2023年4月,我因急性心肌梗死装了两枚支架,出院后总怕“一动就会出事”,连散步都不敢。直到奉贤区南桥镇社区卫生服务中心的刘剑锋医生给我打电话,说他们有心脏康复中心,让我去试试。

第一次做6分钟步行测试,我只走了260米,离450米的及格线差老远。刘医生拿出了更适合我的方案:每天用功率车训练,配合八段锦,营养师给我改食谱,心理咨询师开解我的顾虑,连吃药都有人盯着。最方便的是,他们有可穿戴设备,医生能实时看到我在家运动的数据,有问题在微信群里问。这样练了8个月,今年3月再测,我走了510米,比及格线还多60米!现在我每天能去公园走一圈,感觉好多了。

在老龄化进程下,做过冠脉支架手术(PCI)的患者越来越多。如何让患者在家门口获得规范、持续的心脏康复服务?奉贤区南桥镇社区卫生服务中心以“心脏康复”为特色,由刘剑锋医生牵头成立奉贤区首家“PCI术后社区康复指导中心”,率先将心脏康复服务下沉至社区。

中心进一步引进智能康复设备,利用可穿戴式远程监护系统,制定涵盖“药物、运动、营养、心理、戒烟”五大处方加体外反搏的综合康复方案,2024年高分通过了国家标准化心脏康复中心认证,真正实现了从“单兵作战”到“国家标准”的跨越。

南桥镇社区卫生服务中心主任曹伟艺介绍,依托奉贤区中心医院心内科专家团队,邀请上海同济大学附属同济医院康复医学中心主任沈玉芹定期下沉指导,聚力培育社区心脏康复特色服务。截至目前,已为近千名患者提供康复指导,建立专项档案300余份,患者年龄跨度为30至90岁。

青村沈阿姨:“手腕囊肿社区手术1小时解决,当天回家。”

我右手腕长了个囊肿,抽过液,还是反复疼,后来肿块长到2.5厘米,压迫神经,手指都麻了。我想去大医院做手术,又怕住院没人照顾,一直拖着。今年3月,邻居说青村镇社区卫生服务中心能做这种手术,我马上就去了。

接诊的杨贤炜医生说,现在社区有万级层流手术室,还请了上级医院的专家过来,像我这种腱鞘囊肿手术,1小时就能做完,当天就能回家。我就这样做完了手术,术后换药也方便,不用跑远。后来我才知道,我这是奉贤区基层社区做的首例二级手术。真没想到,以前只能看小病的社区医院,现在连手术都能做了。

随着奉贤区优质医疗资源不断下沉和“健联体”建设的持续推进,社区医疗服务能力的显著提升。今年以来,该社区已经做了165例门诊小手术了,其中深部及特殊部位手术18例,住院手术6例。

奉贤区青村镇社区卫生服务中心主任朱景新说,通过联动二、三级医院专家资源,社区可以开展腱鞘囊肿、皮脂腺囊肿等日间手术,以及腋臭、包皮等常见病手术治疗。中心还创建成为奉贤首批社区医院,并挂牌复旦大学上海医学院社区卫生服务中心。“作为区内首家建成万级层流手术室的社区医疗机构,中心的升级不仅实现了从基础诊疗到专科服务的跨越式发展,更让居民享受到‘小病社区解决,手术家门口完成’的便民医疗服务新体验。”

亭林小童妈妈:“孩子多动坐不住,“童馨亭”帮他走进了幼儿园。”

我家小童3岁时,特别多动,坐不住5分钟,还总发脾气。我带他去大医院的康复科看诊,但号难挂,路又远。2022年,我听说亭林镇社区卫生服务中心有个“童馨亭”,是专门给特殊孩子做康复的,就带他去了。

“童馨亭”有上肢康复机器人,还有专门练注意力的仪器。康复师会根据小童的情况定方案,每天练感统、做游戏,还教我在家怎么引导他。康复师会在微信群里解答我的疑问,若需要转诊,他们还会帮着联系大医院的专家。

小童变了好多,现在能坐满30分钟,还能安安静静画画。如今,他顺利进了幼儿园,老师说他表现不错。我真的特别感谢社区,是“童馨亭”帮孩子打开了新生活的门。

2020年,亭林镇社区卫生服务中心与复旦大学附属儿科医院联合共建“童馨亭”儿童康复基地,成为金山区首家也是唯一一家公立性儿童康复基地。基地占地面积达300平方米,设有大运动、多感官、作业疗法、言语等八大治疗室,主要为孤独症、多动症、发育迟缓、感统失调等儿童提供康复训练。除了有特聘专家定期下沉坐诊,中心还有一支由康复医师、康复治疗师8人组成的康复团队,与区残联、区妇联、区早教中心等多方优质资源协作,进社区开展康复知识讲座。目前,基地共收治297位特殊儿童,累计服务14.7万项次。

金山区亭林镇社区卫生服务中心主任王峥表示,基地会设计个性化的课程及治疗方案,尽早发现患儿体格、心理、认知、情感等方面的发展趋势,及时调整方案,给每一个患儿家庭般的温暖。

金杨徐奶奶:“伤口烂了2个月,社区护士帮我治好了,还上门换药。”

我今年74岁,去年冬天臀部磨破了,后来越烂越大。儿子用轮椅推着我跑了3家医院,换药换了2个月,都没好。今年2月,邻居说金杨社区卫生服务中心有伤口护理门诊,我就去了。

接诊的护士特别耐心,先给我清创,又帮我控血糖,还跟我聊天说话。治了2个月,我的伤口终于长好了,感染得到控制,后来我因伤口窦道问题转诊至上级医院手术,术后护士也上门来给我换药,不用我来回跑。我们老人最盼的,就是在家门口能把病治好,不用麻烦孩子,也不用遭罪。

2013年,浦东新区金杨社区卫生服务中心护理团队开启慢性伤口护理管理的探索之路,通过人员培育、技术引进再创新等方式,将二三级医院的伤口护理技术在社区推广应用。历经十余年的实践打磨,逐渐形成了较为成熟的慢性伤口护理管理模式,还培养了上海社区卫生服务中心的首位国际伤口治疗师。

伤口团队实行首诊负责制,探索出三阶段护理模式,并逐步丰富服务内容,涵盖压伤、术后伤口、糖尿病足等多种伤口类型。团队每年完成约1.3万人次换药和数百人次出诊服务,她们通过参加领域内的各项学术交流和进修学习,不断强化内功,提升专业技能和服务水平,为患者提供优质护理服务。

浦东新区金杨社区卫生服务中心主任黄豪介绍,伤口团队还加强与上级医院联动,与浦东新区公利医院骨科合作,实施VSD负压吸引技术,缩短伤口愈合时间;设立曙光医院“夏氏外科”基层工作室,将传统中药方剂运用于临床实践,增强疗效。(新民晚报)(左妍/潘明华)

京公网安备 11010202009593号

| 新闻信息服务许可证编号:10120230001

| 新闻监督电话:010-63691558

京公网安备 11010202009593号

| 新闻信息服务许可证编号:10120230001

| 新闻监督电话:010-63691558