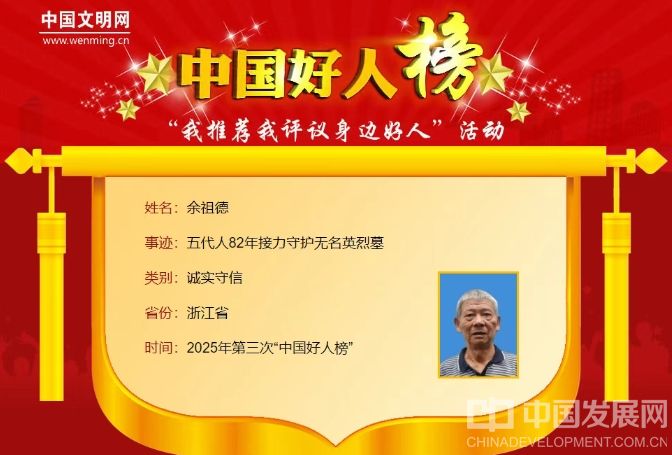

中国经济导报、中国发展网讯 10月15日,中央精神文明建设办公室举办2025年第三次“中国好人榜”发布仪式暨全国道德模范与身边好人现场交流活动,浙江金华武义俞源乡下杨村村民余祖德获评诚实守信类“中国好人”。

余祖德,男,1949年12月出生,武义县俞源乡下杨村村民。其家族五代人用83年时光守护着一段感人至深的承诺,展现了一个普通家庭对英雄最深沉的爱与敬仰。

时间拉回到1942年,抗日战争的烽火席卷俞源乡下杨村,余祖德的爷爷马顺宝亲眼目睹3名抗战士兵牺牲,并毅然决定为这三位士兵料理后事。当时物资极度匮乏,马顺宝毫不犹豫地拆下自家的两张床板和一扇门板,找来村里的木匠,连夜钉成三口薄棺,将三位英雄安葬在离家四五十米的地方,并找来一块粗砺的石头,用凿子小心翼翼地刻下“三个兵”三个字,这就是最初的墓碑。

从此,每年清明、冬至,马家都会准时前来祭扫。“不管世事如何变迁,你们不能扔下他们,不能让英雄成为孤魂。”那年余祖德刚好18岁,他清晰地记得爷爷反复叮嘱:“我们不知道他们是哪里人,不知道老家有没有父母、妻儿,从此以后,我们就是他们的亲人。”这句沉甸甸的嘱咐,成了余家五代人恪守的家训,也成为这个普通农民家庭八十三载不变的承诺。

余祖德虽然与“三个兵”从未谋面,但因从小受到父辈的言传身教,他对沉睡在这里的“三个兵”充满了敬佩之情。“我小时候,父亲就经常带我去扫墓,告诉我这三位英雄的故事。”余祖德回忆道,“父亲说,没有他们的牺牲,就没有我们今天的安宁生活。”

从父亲那接过“衣钵”后,余祖德一直把祖父的嘱托牢记于心。除每年清明时的祭扫,按照武义当地习俗,一年之中还有两次要在家中祭拜祖先,这时他总会特意准备三份同样的祭品,将三位无名士兵视作家中先人一同祭拜。这样的仪式,他已经坚持了58年。

2006年,因村庄规划调整需要迁坟,征得本村村民同意后,余祖德一家将3位英雄的坟墓与自家9位先祖的坟墓一同迁至村公墓,用“家人之礼”延续守护。“英雄不应该孤零零的,让他们和我们的祖先在一起,也好有个照应。”余祖德说。

许健楠 摄

如今,这份坚守已传到第五代。余祖德的孙子余通回忆:“我读幼儿园时就来扫墓了,懂事起就听爷爷讲英雄和太公的故事,我们必须把这份精神传下去,不让无名英雄没人祭拜。”马顺宝的外孙女余舍囡,从小跟着外公祭拜英雄,如今她的儿子杨岳和,也会每年带着一家老小来为英雄祭扫。

然而,寻找“三个兵”的名字一直是余祖德心中最大的牵挂。“有名字留念,才能让后人永远记住他们。”余祖德说,他最大的愿望就是有一天能够郑重地在石碑上刻上“抗日英雄某某某”,让“无名英雄”不再“无名”。

这些年来,余祖德不仅精心维护英烈墓,还主动向周边群众宣讲无名英雄的事迹,带动更多人加入守护队伍。“这些英雄为国家和人民献出生命,我们要守住承诺,让他们的精神永远传承。”这是他常对子女说的话,也是这个家族赓续红色血脉的生动写照。

余祖德一家五代人83年守护无名英雄墓的事迹经媒体报道后,引起了社会各界的广泛关注。很多人被这个普通家庭的坚守所感动,纷纷前来下杨村瞻仰英雄墓,缅怀革命先烈。

余祖德也先后获评为“武义好人”“金华好人”“浙江好人”,他的事迹在各级主流媒体报道。这份荣誉不仅是对他个人的肯定,更是对这个家庭83年坚守的最好褒奖。(沈桦、吴丁宁;图片据金华发布、武义发布)

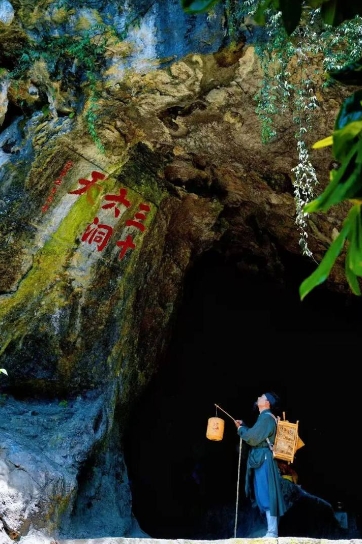

图为余祖德生活的山清水秀、风景秀美的浙江金华武义俞源乡下杨村。杨波/供图

京公网安备 11010202009593号

| 新闻信息服务许可证编号:10120230001

| 新闻监督电话:010-63691558

京公网安备 11010202009593号

| 新闻信息服务许可证编号:10120230001

| 新闻监督电话:010-63691558